非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体。2200多年来,衡阳人民用辛勤的汗水编织出了一幅绚丽多彩、魅力四射的“非遗版图”。

目前,全市有建档记录的非遗项目2000多项,其中被列入各级保护名录的项目437项,有世界口头非物质文化遗产保护名录1项、国家级7项、省级27项、市级65项、县(市)区级337项。这些至今熠熠生辉的人类瑰宝,得益于衡阳人民世代相传,尤其缺少不了各级非遗代表性传承人艰辛付出。

目前全市有各级非遗代表性传承人551人,其中国家级6人、省级19人、市级106人、县(市)区级420人。从本期开始,我们将推出专题报道《我的衡阳 我的非遗 我的奋斗》,走进传承人群,系统讲述他们不忘初心、守正创新的自信之路,深刻诠析新时代“非遗重在保护,核心在传承”理念,激励他们在落实“三高四新”战略定位和使命任务、推进“三强一化”建设中再立新功。

艰难中方显本色

——记衡阳市级非遗传承人、三官骨牌灯民间艺人 陈文献和陈善坤

说起三官骨牌灯,祁东县西乡人无人不知无人不晓。按西乡人的说法:三官骨牌灯不耍,年过得都冇得味道了。每次三官骨牌灯浩浩荡荡从三官村出发,往步云桥、蒋家桥、官家嘴、黄土铺等乡镇走一遭,那定是万人空巷,热闹非凡。

三官骨牌灯,相传得于明朝永乐年间,据说那时的明成祖皇帝得暇时喜爱玩骨牌(骨牌乃以动物骨头作成的牌,形同现时的麻将),时值一陈姓侍郎官叫陈仪,专门服侍皇上,常陪之打骨牌,时日持久,见皇上对之有感乏味,侍郎官突发奇想:搞一副发光能流动的活的骨牌戏耍给皇上观赏,以博其悦。遂将三十二张骨牌各放大若干倍,下置一长杆,四面糊上相应颜色的纸,内置一盏能发光的油灯,设计出一定的套路戏耍,外加两条长龙、八条鱼灯、十盏花灯,再配以旗幡、号角、乐器等。皇帝观后,龙颜大悦,大加赞赏。并降旨准其流于民间,以示与民同乐,普天同庆。

侍郎官陈仪正是现在祁东步云桥三官村人,回到家乡后,他又将此技艺带回村子。当时他定下规距:三官骨牌灯只传于陈姓,并立下了三条祖训——传内不传外(不准传他姓);传男不传女;为防失传,二十年必须耍一次。七百余年来,三官陈姓人严遵祖训,苦苦坚守。

▲传承人陈文献、陈善坤带队开展春节骨牌灯展演

随着时代的变迁,到了21世纪,农村正经历着蝶变。打工热潮掀起,年轻人逐渐走出大山,农村空心化、空巢化、老年化越来越严重,植耕于农耕文明的民俗文化受到极大的冲击,其生存的土壤正在遭受着空前的挑战。

▲陈文献检查制作骨牌灯

要么在沉默中爆发,要么在沉默中灭亡。三官骨牌灯该何去何从?75岁的陈文献和70岁的陈善坤,两位年逾古稀的老人以实际行动给出了最有力的回答。

▲陈文献授徒

“正视现实。”作为三官村的老辈人,陈文献和陈善坤看得很明白,三官骨牌灯是老祖宗遗传下来的宝贵文化遗产。“丢掉可惜,传承艰难”。如果在自己这一辈手上玩不转的话,将来又有何面目去见地下的祖宗?但要传承下去,困难重重。一是,骨牌灯属大型民间活动,又是二十年一耍,没有属于自己的专业队伍。由三官村陈姓人自发组织,自发投入,在以前家族式或集体化时代,或还有可能,但现在农村几乎一夜空村,又何其艰难?二是,骨牌灯动用人员多,演艺阵容庞大复杂,在当前农村人员普遍流往城市的情况下,想组织进行正常的排演和训练几乎难之又难。

▲陈文献带队春节展演

“事在人为!”办法总比困难多,只要人在,就没有解决不了的问题。两位老人首先想到的是成立三官骨牌灯保护协会,想把大家团结起来,以协会的力量来维持三官骨牌灯的传承和保护。

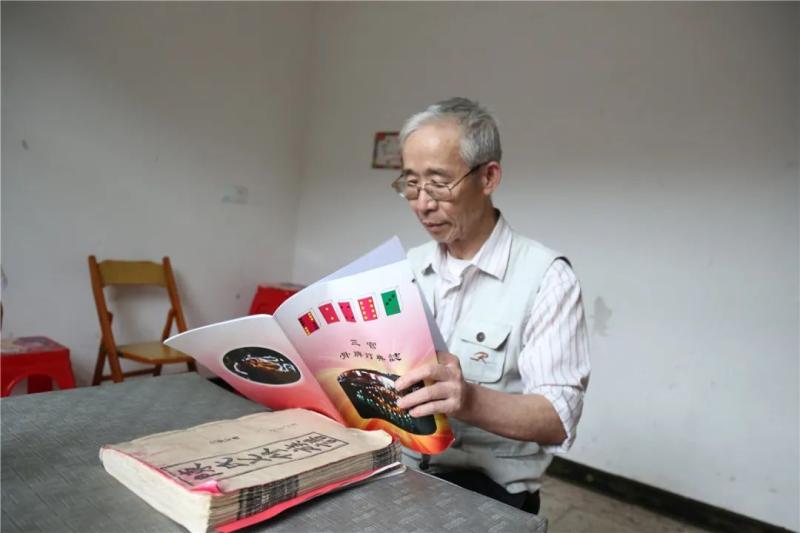

▲陈善坤查阅学习三官骨牌灯资料

说干就干。为成立协会,两位老人拼了,不管年迈的身体,风里来,雨里去,走东家,串西家。逢人且说十分话,句句都是拳拳心。在两位老人不断的游说下,初次竟有三十七人加入协会。

▲陈善坤授徒传艺

人员有了,但经费从何来?这是两位老人碰到的第二个难题。三官骨牌灯人太多了,耍一次最少要九十多人,多的话甚至要一百一十人。这么多人聚到一起,是笔不小的开支。

▲陈善坤向省级非遗专家介绍骨牌灯照片

协会没有固定的经费来源,靠的是加入协会的会员们自行缴费,缴一次是一次,不可能每次耍灯的时候,又要大家来缴,这对协会的会员们来讲不公平,也不合理。

两个老人曾尝试过很多办法,比如揽赞助、求捐赠、靠集资……费尽心思想尽各种办法,但几乎都没有用,且常常受到风言风语。无奈之下,只好各自从家中偷偷拿出钱来弥补。

可协会的开支是个无底洞,俩人家境并不富裕,总往协会填钱势必会穿帮。为此,两位老人听了好多堂客的“空话”:“你宁要耍要耍,莫把屋里咯点家当耍呱了。”

两位老人想到两个办法:尽可能减少人员,以及让骨牌灯进学校,借助学校传承下去。去年,步云桥中学和启航学校接受了骨牌灯,本身经费十分紧张的两所学校从牙缝中挤出一点点经费,开办传承班,由两位老人义务传授。学生们很高兴,一听说上舞骨牌灯课便蜂拥而至。

骨牌灯如何与现代接轨?这是两位老人碰到的第三个难题。骨牌灯套路复杂,变化多样。它是耍灯和骨牌变化加上诗词应景相结合的一门艺术,既要沿承,又要不落俗套,不好好编排,没有热点,更没有看点。

“提取精华,创新编排。”两位老人如是说。为继承精华,两位老人访遍整个村陈姓人家,找地方志、族谱,挑灯夜战,收集、整理资料,其韧性与一般年轻人相比有过之而无不及。为体现时代感,两位老人虚心向年轻人、专家请教,并将他们邀请至家中,讨教“墨宝”、求“点拨”。为传授套路,70高龄的两位老人亲自上阵,或举、或跑、或穿、或耍(舞),气喘吁吁,稍休息一下又继续。

三官骨牌灯,这项古老的优秀民俗文化,尽管步履艰难甚至难以为继,但在两位老人的尽心尽力传承下得以延续。隔年春节,长长的队伍,灯、龙齐出,舞出了一片天地,看呆了一方民众。