非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体。2200多年来,衡阳人民用辛勤的汗水编织出了一幅绚丽多彩、魅力四射的“非遗版图”。

目前,全市有建档记录的非遗项目2000多项,其中被列入各级保护名录的项目437项,有世界口头非物质文化遗产保护名录1项、国家级7项、省级27项、市级65项、县(市)区级337项。这些至今熠熠生辉的人类瑰宝,得益于衡阳人民世代相传,尤其缺少不了各级非遗代表性传承人艰辛付出。

目前全市有各级非遗代表性传承人551人,其中国家级6人、省级19人、市级106人、县(市)区级420人。从本期开始,我们将推出专题报道《我的衡阳 我的非遗 我的奋斗》,走进传承人群,系统讲述他们不忘初心、守正创新的自信之路,深刻诠析新时代“非遗重在保护,核心在传承”理念,激励他们在落实“三高四新”战略定位和使命任务、推进“三强一化”建设中再立新功。

百年老店 一碗一人生

——记省级非遗代表性传承人、杨裕兴面条制作技艺传人 杨顺德

说起百年老店,杨裕兴面馆是衡阳响当当的第一家国字号,是衡阳面食文化的缩影,承载了无数衡阳人的回忆。杨裕兴面,号称“功夫面”,经制面人三压两醒三打,成为湖南面条的典型代表和经典之作。2009年,被列入湖南省非遗保护名录代表性项目。

杨顺德是杨裕兴面条制作技艺第三代传人,1949年生于衡阳,祖籍长沙。他生活在面业世家,深受面条传统制作技艺熏陶,8岁开始跟随父亲学习祖传制面技艺配方、手法、配方、汤料、油码。

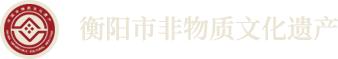

▲1947年杨裕兴面馆的营业执照

1965年,杨顺德初中毕业后下过乡、务过农、做过工,但始终未曾丢弃家族的制面传统技艺。

1983年,杨顺德在衡阳市、城北区政府的扶持下子承父业。他注重质量,使杨裕兴面制作的传统技艺重获生机,赢得广大消费者的认可与赞扬。当时有一种说法:衡阳人吃面条去杨裕兴,外地人来衡阳寻杨裕兴。

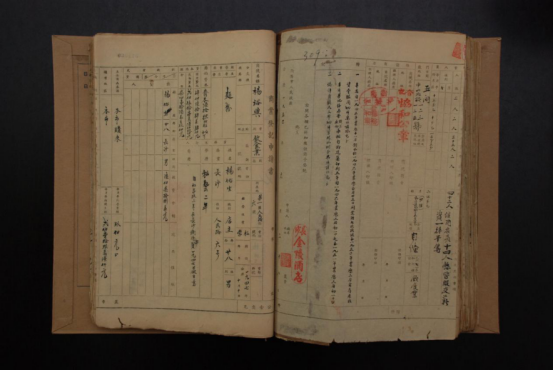

▲2006年,商务部认定衡阳“杨裕兴”为湘南地区唯一一家中华老字号企业

顾客的需要就是杨顺德的追求。1989年的一天,厨房里的炉灶坏了。没有灶自然煮不了面,但仍不断有食客慕名前来。因临时停业,客人们纷纷失落离开。

为了尽快让客人吃上心爱的面条,杨顺德决定加快速度把灶搭好。他带着一名学徒亲自和泥打灶,用砖头堆好框架,然后用泥浆一层一层地砌围挡,等待泥浆风干。

看似简单的土灶本需要七天才能完工,而杨顺德三天三夜没有回家休息,一直守着泥灶一遍一遍地等待泥浆风干、和泥、再砌泥……这样重复一道道工序,终于赶在第四天清晨造好了新的炉灶。看着食客们满足地用餐,杨顺德觉得,这三天的不眠不休,真值!

1991年,杨顺德大胆创新,结合市场需要,在坚持传统制作的基础上进行技术改良,提升质量,制作鸡蛋面、小刀面、竹竿面、功夫面、炸酱面等系列产品,形成“杨裕兴系列面条”,并开办连锁店。

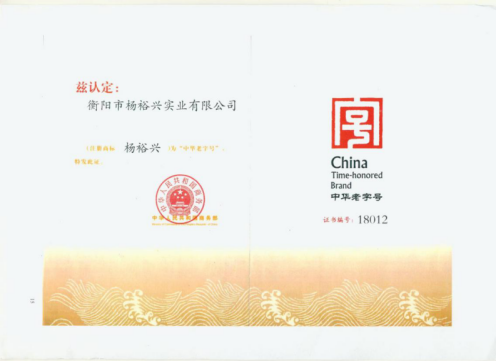

▲杨顺德之子杨昕(右一)

为把杨裕兴面条制作技艺发扬光大,与时代接轨,与世界共享,1997年,杨顺德送儿子杨昕赴新西兰奥克兰商学院学习市场经济学和现代化管理,为继承与拓展祖辈开创的事业培养高端人才。

▲杨顺德被授予“石鼓名厨”荣誉

2007年,杨顺德被授予“石鼓名厨”称号,独创的“誉满三湘·金牌牛肉面”被评为“雁城名点”。

2020年,杨顺德父子在原有鸡蛋面基础上加以升级成功研发出“全鸡蛋面、全蛋黄面、全蛋清面”——用全鸡蛋、全蛋黄、全蛋清不加水和面制成的一种鲜面条,并向国家知识产权局申请了专利。

▲1890珍品系列挂面

杨顺德在耕耘实业的同时,也十分关注社会民生。2008年,湖南爆发冰灾,物价暴涨。为了让面馆正常营业,杨顺德之子杨昕不顾公路地面结冰打滑,开车到离店几十里以外的白沙洲的一口水井打水,将水一桶一桶、一车一车地拉到店里。

杨顺德带领弟子与店员们克服重重困难坚持不停止营业,并且不涨一分钱价。他说:“不能涨价呀!自然灾难面前,能够尽到自己能力帮助社会是一种幸福。”一颗善良之心,为的是衡阳人民在灾难面前不饿肚子,冰天冻雪时有一碗热腾腾的面条吃。

杨顺德视质量如生命。为保证产品的质量,把最好的食物呈现给顾客,数十年以来,他都是亲自把质量关。

每天凌晨4点,大家还在睡梦中时,他便起身去菜市场采购当天所需要的食材,每一块肉、每一颗菜都要精挑细选。随后马上赶去面房检查弟子们制作的面条是否合格。食材的处理与切配、熬汤……每一个环节都要手把手教弟子们做,弟子做好的必须一一检查。

有时,他会尝一尝食客没吃完剩余较多的面条,分析是哪里出了问题。

六十年如一日,杨顺德每天都在与面条打交道,认真勤恳、兢兢业业地守护着“杨裕兴”这个牌子。

严师出高徒。杨顺德不仅对自己要求非常严格,对弟子及店员亦是如此。如有人因马虎出了差错,他便会严厉地批评。但生活中,杨顺德待弟子们如同亲人一般。

用心用情,行以致远。为传承“杨裕兴”面条制作技艺,杨顺德带过的弟子不计其数。他常对弟子说,面是有表情和语言的,等待着制面人去发现与表达。茶有茶道,酒有酒道,面也有面道。用心专注就是制作杨裕兴面条的“道”。祛浮沉心方可达到心、手、面三者合一的境界,才能做出真正有“温度”的食物。

“一生一事,只为做面;面如人性,普照世人。”如今,年过古稀的杨顺德,一直在惦记着、关注着“这碗面”,用实际行动坚守初心。