非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体。2200多年来,衡阳人民用辛勤的汗水编织出了一幅绚丽多彩、魅力四射的“非遗版图”。

目前,全市有建档记录的非遗项目2000多项,其中被列入各级保护名录的项目437项,有世界口头非物质文化遗产保护名录1项、国家级7项、省级27项、市级65项、县(市)区级337项。这些至今熠熠生辉的人类瑰宝,得益于衡阳人民世代相传,尤其缺少不了各级非遗代表性传承人艰辛付出。

目前全市有各级非遗代表性传承人551人,其中国家级6人、省级19人、市级106人、县(市)区级420人。从本期开始,我们将推出专题报道《我的衡阳 我的非遗 我的奋斗》,走进传承人群,系统讲述他们不忘初心、守正创新的自信之路,深刻诠析新时代“非遗重在保护,核心在传承”理念,激励他们在落实“三高四新”战略定位和使命任务、推进“三强一化”建设中再立新功。

曲艺之乡写春秋

——湖南渔鼓(祁东渔鼓)省级代表性传承人、祁东民间艺人

邹华春

渔鼓不打冷湫湫

芝麻不打不出油

鸡婆不打生野蛋

懒姑娘不打不梳头

乡下的夜晚很宁静,偶尔传来几声狗吠,夜空不时有野鸟飞过头顶噗嗤噗嗤地作响。星星点灯,微风拂面。不远处,一阵悠扬的琴声伴随着咚咚的渔鼓声随风入耳。

闻着声音寻去,只见晒谷禾坪人头攒动,舞台布置得十分大气。观众很多但现场却出奇的安静,大概是随着演员的表演入戏了。

台上正在演出的是祁东渔鼓艺人邹华春,一举一动韵味十足。他个头不高,五官端正,略显得有点黑,看上去五十出头,在台上认真表演着。

趁休息空档,他侃侃而谈,与我们说起了自己的从艺经历……

邹华春是土生土长的祁东人,自幼喜爱文艺,十六岁跨地区考入湖南省冷水滩市祁剧团,艺名仔仔华。十八岁改行学唱地花灯,二十三岁师从曲艺名匠陈春元先生学习渔鼓创作表演,锲而不舍,从艺四年基本继承完善了祁东渔鼓前辈的各种艺术精髓。

学唱渔鼓之初,邹华春曾陷入过纠结与困惑之中。

在接触渔鼓前,他对渔鼓颇有偏见,认为渔鼓艺人着装土气,表演形式、道具、内容过于单调单一。

一次机缘巧合,让他踏入了渔鼓的门栏。但经过两年的学习后,他萌生出退却的念头。

师父看在眼里,急在心里,特意找他谈心,一番语重心长的话彻底改变了他的想法。

“渔鼓现在面临青黄不接的窘境,学渔鼓的人越来越少,好的苗子更是难找。你这样不可多得的人才,可不能打退堂鼓。如果老祖宗遗留下来的文化瑰宝在师父手上丢失,可怎么办啊……”

师父的话深深地触动了他。

从这天起,邹华春开始彻头彻尾改变自己。他牢记师父的教诲,始终坚持原真性和艺术性的高度统一,灵活将地地道道的方言音调与民间小调、花鼓和祁剧的音乐有机融合,用心用情传承传播渔鼓。

邹华春一人多角、说书表演功底深厚、灵活多变,“伸缩”自如。他的唱词相当接地气,既能反应时代特征和主调,又能栩栩如生反应百姓生活。

同时,他与时俱进,敢为人先。通俗易懂、引人入胜的表演艺术,起、承、转、合如行云流水,开场高亢激昂、富有表现力,正腔纯朴厚实、吐字清楚、叙事性强,尾腔酌情减速并提高八度音,形成了自己的独特表演风格,受到大多数渔鼓艺人的喜爱和模仿。

邹华春本着传承不僵化、创新不异化的原则,摸索出一套传承与市场“并肩走”的新理念。在传承上,坚持传统的演唱风格,以渔鼓唱腔为主旋律,以单口表演形式为主题,一人多角,跳出跳进、信手拈来。

为适应市场,让几乎被“雪藏”的渔鼓重新焕发出勃勃生机,他大胆创新。他独立创作完成了全国第一部大型现代渔鼓《我的爹娘》和第二部大型现代渔鼓《慈母泪》等58部脍炙人口的作品,引得同行与众多渔鼓爱好者争相传唱。

同时,他运用现代与传统结合的手法,让服装、道具、灯光、舞美、乐队、字幕、背景等有了“新把式”。

传播方式上也有所革新。

起初,他建立渔鼓微信群,每年发布举行乡音乡情话渔鼓群聚的消息,让渔鼓爱好者与专业渔鼓艺人同台表演,加强技艺切磋、交流,升温感情。

他还率先在“火山小视频”平台开通渔鼓直播,在祁东县城开福曲艺茶楼进行每周两晚六小时的渔鼓表演,演出结束后与观众积极互动,回答渔鼓相关的问题,激发大家对渔鼓好奇心和热情。无论商演业务多繁忙,他都风雨无阻,从未因各种理由而间断。直播间最高有3万观众同时在线观看。

另外,他先后与湖南金峰音像出版社和湖南文化音像出版社合作,整理出版了12部大型传统渔鼓,并完好保存所有出版作品的视频碟带。

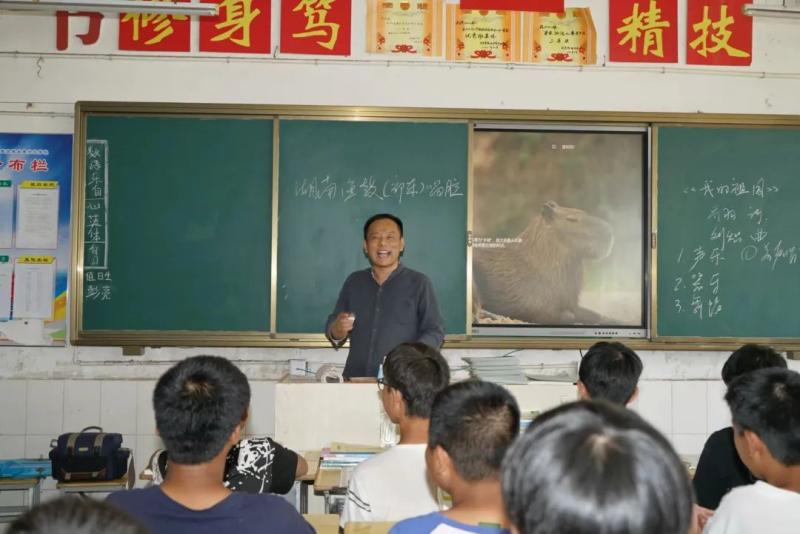

他还义务为县职业中专曲艺班教授渔鼓表演课,与学生建立微信联系,无论在不在课堂,都随时随地为学生答疑解惑。

有人说同行是冤家,但邹华春并不这样想,他始终认为“和则双赢,斗则双损”。

为了艺术,他曾“斗”过,也一直在跟高手较量过招,不服输的秉性使他在渔鼓道路上越走越远,表演技巧和水平也步步登高。

在国家、省市级各种曲艺大赛中,他斩获包括中国曲艺奖在内的金奖就有23个。作为省曲艺家协会副主席、祁东县曲艺家协会主席,他强调“和”,坚持“本质是一家,振兴靠大家”的思想,带领队伍,守正创新。

为使渔鼓薪火相传,邹华春一直在发掘并培养传承人才的路上。只要发现人才,就绝不放过。他始终坚持每两年收一名徒、以老带新的收徒原则,既可以专心教徒,又能延续带徒链条不断。目前,16位嫡传弟子中,3人是中国曲协会员,6人是省曲协会员,在国家、省市级曲艺大赛中获大奖不断,徒孙们也逐渐在渔鼓领域渐露尖尖角。

相关链接

祁东县是全国闻名的曲艺之乡,支柱曲艺为祁东渔鼓。据传,祁东渔鼓源于张果老倒骑毛驴周游列国说唱。历经数百年传承与变革,祁东一带渔鼓形成了自己独特的演唱风格和表演手法。1976年,已故原省曲协主席周汉平先生率专家组来祁考察,将祁东地区渔鼓正式定名为“祁东渔鼓”。

20世纪60年代,祁东渔鼓异军突起,经邹祖西、 陈春元等人的创新发展,渔鼓以单口和群口的形式在城乡传唱,从祁东唱到了长沙、广州。20世纪90年代以来,祁东渔鼓空前兴盛,老百姓家里婚丧嫁娶、寿诞生辰必请渔鼓班子演唱。2014年,湖南省非遗保护中心以祁东渔鼓、永州渔鼓和常德渔鼓为主将湖南各地渔鼓打捆,合并为湖南渔鼓,成功申报为第四批国家级非物质文化遗产保护项目,祁东渔鼓成为湖南渔鼓极其重要的组成部分。

至今,祁东县内有渔鼓班子60余支,从业人员400多人,尤以邹昆山(国家级代表性传承人)、邹华春(省级代表性传承人)等渔鼓艺人及其班子为盛。