非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体。2200多年来,衡阳人民用辛勤的汗水编织出了一幅绚丽多彩、魅力四射的“非遗版图”。

目前,全市有建档记录的非遗项目2000多项,其中被列入各级保护名录的项目316项,有世界口头非物质文化遗产保护名录1项、国家级7项、省级27项、市级65项、县(市)区级216项。这些至今熠熠生辉的人类瑰宝,得益于衡阳人民世代相传,尤其缺少不了各级非遗代表性传承人艰辛付出。

目前全市有各级非遗代表性传承人355人,其中国家级6人、省级20人、市级104人、县(市)区级225人。从本期开始,我们将推出专题报道《我的衡阳 我的非遗 我的奋斗》,走进传承人群,系统讲述他们不忘初心、守正创新的自信之路,深刻诠析新时代“非遗重在保护,核心在传承”理念,激励他们在落实“三高四新”战略定位和使命任务、推进“三强一化”建设中再立新功。

一朵兰花向“艺”开

——记衡阳花鼓戏表演艺术家、国家非物质文化遗产传承人杨小兰

人生是一门艺术,每个人的生命史都是自己的作品。

对于杨小兰来说,花鼓戏的舞台就是她的人生,一个一个角色就是她的生命。十年为戏曲,只因把戏唱。1977年,杨小兰考入花鼓剧团,从师阳映太、刘昭应、周恩兰、谢若梅等衡州花鼓戏老艺人,主攻花旦,也能演正旦、彩旦、老旦、刀马旦、反串小生。1984年,杨小兰被评为湖南省第一批青年优秀演员。

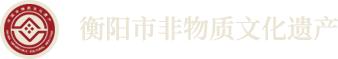

杨小兰在首届湖南艺术节《家园泪》饰张仁一角

从艺以来,杨小兰便以“呷得苦、霸得蛮”而享誉衡阳戏曲界。师父和师兄师姐这样评价她:“兰妹子不简单呀,霸得蛮、耐得烦。一甲戏人家学几下就好了,她不行,非要左来右来,把甲戏唱得耳朵发麻了还要唱。”正是有了这种执着,她的戏在唱腔、语言、形体上都极富艺术的感染力。在人物性格的表现和刻画上颇有声情并茂、形神兼备的花鼓韵味。

剧团每年要完成200多场演出任务,杨小兰从不塌场。有时候一天四、五场演出,很多演员都吃不消。杨小兰则不会,对她来说,戏比天大,一旦剧团里有演员抗不住了,她就会冲上去喊道:“我来吧,我来演!”

杨小兰参加非遗演出

这就是杨小兰,是众人眼中救人以急难的“百变女郎”。演出时,往往是演完了《刘海砍樵》中的胡秀英,接着又扮《状元打更》中的状元文素,又上《春草闯堂》中的正旦李半月,再塑《豆腐郎》中的彩旦豆母。在她的摇身一变中,观众如痴如醉、兴奋不已,称她是会七十二变的“孙悟空”。她的同事们常说:“有杨老师在,不怕戏演不下。”

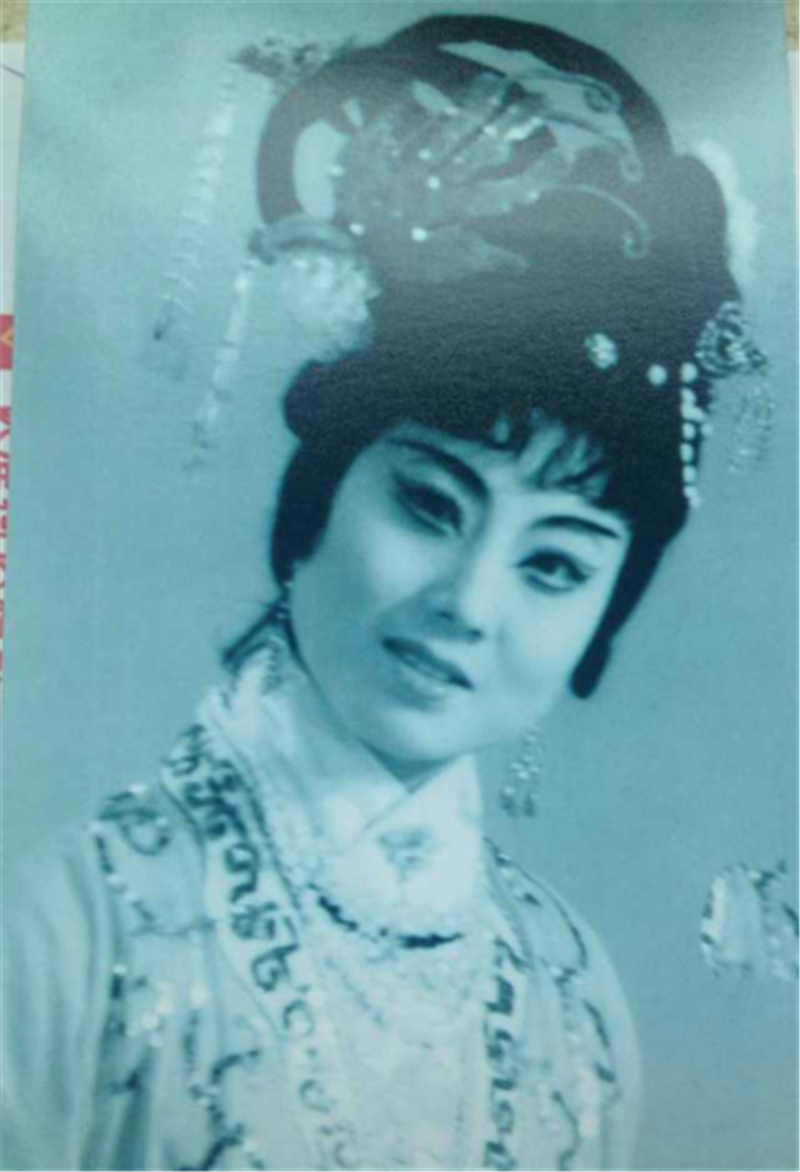

杨小兰在《梁山伯与祝英台》中的剧照

杨小兰便这样沉浸在她的戏曲世界里。嗓子唱哑了,不要紧;身体唱累了,不要紧。只要她还在舞台上,那她一定就是一个角色、一个身段、一个传奇。也因此,她又成了衡阳戏曲界有名的“拼命三郎”。

2003年,在一次南岳汇报展演中,原先定好的苏州评弹演员因演出不能前来。在这火急火燎之下,杨小兰拍胸脯上前,说:“我以前学过,让我来吧!”在演出当中,她不仅唱好苏州评弹中的《蝶恋花·答李淑一》,还演唱了花鼓戏《刘海砍樵》。观众好奇地问:“你是哪个单位的?你是唱评弹的,怎么花鼓戏又唱得这么好!”杨小兰回答说:“我是衡阳市花鼓剧团的!”

作为衡阳戏曲剧团的优秀演员,杨小兰同志多次被选派参加省市各类重大艺术活动,为衡阳市的文化艺术事业争光添彩。1989年参加湖南省第二届“洞庭之秋”艺术节,在刘和平新编历史剧《玉碧血》中饰上官明珠获配角奖;

1989年在衡阳市迎接建国四十周年创作剧目汇演《狐裘恨》中饰胡郁青获主演一等奖;1995年在现代花鼓戏《孔繁森》中饰演孔妻一角被衡阳市登报表扬。

杨小兰不仅戏演得好,导演能力也很出众。剧团没有专职导演,而杨小兰在长期的舞台实践中日积月累了丰富的经验,因为工作需要,她亲自执导了《贤淑女》《女驸马》《桃花梦》《状元打更》《观音送子》等作品,同时还参加了《勿忘我》音像中心的拍摄,录制传统花鼓戏精粹VCD光盘多达十多张,为剧团创造了可观的经济效益。

各种成绩的取得,多年为衡阳戏曲的不断付出,杨小兰经常被评为年度“先进工作者”。

2006年,她自导自演的现代小戏《三喜临门》参加第二届省艺术节获银奖。

2009年,剧团要参加第三届省艺术节,由于资金不足,无力聘请专职导演,杨小兰说:“让我来吧!”就这样,由她导演的大型古装戏《喜盈门》荣获“田汉导演奖”。

2010年,她荣获衡阳市花鼓戏剧团“特别贡献奖”称号,这是剧团建团半个多世纪唯一颁发的殊誉。

2011年,她参加衡阳市创作剧团汇演,由她执导的大型现代戏《父亲》荣获“优秀导演奖”。各种各样的成绩凸显了她是一个难能可贵的复合型人才,也正因如此,她不断得到衡阳市文化系统各任领导的交口称赞。

2019年、2020年,她连续两年获得“湖南省优秀非物质文化遗产代表性传承人”称号。

杨小兰进小学授课

作为衡州花鼓戏主要旦行演员和该项目的国家级代表性传承人,杨小兰充分履行了自己的义务和责任。正如她自己所言:“我不辞辛苦地传授花鼓戏,就是想让这朵‘艺术小花’,永远扎根在湘江河畔和衡阳人的心中。”

在她持续经久的努力下,李红、敖贤美、胡西北、王玉娇、胡涛等徒弟脱颖而出。其学徒阵容中生旦净丑,样样齐全,不负师恩纷纷在大小汇演上获得优异成绩。

杨小兰老师指导学生排练

由于戏曲活力消减,青年演员上台的机会远远少于她们当年。为了培养徒弟,杨小兰总不厌其烦地示范唱腔与动作,把一个个角色、一段段唱腔,重复不断地教授给爱徒们。而长期的不辞辛苦的舞台生涯,使她落下了脊椎盘突出的病症。每看她负痛授艺,徒弟们都心如刀割,劝她好好休息。

2010年,杨小兰的徒弟们集体试水,一同参加青年演员折子戏会演。当时杨小兰旧病复发,徒弟们都不忍心让她排戏,她淡淡一笑说道:“你们是剧团的希望,让我来吧,这是我的使命。”

一朵兰花向“艺”开,唱好花鼓戏已成为杨小兰的宿命。在浓妆重彩的笑容下,藏着辛苦与疼痛,洒着汗水与泪花。杨小兰倾尽了一生,担起的是一个演员的责任,一个艺术家的使命,是当之无愧的衡州花鼓戏国家级代表性传承人。在传承与守正的路上,任重而道远。