非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体。2200多年来,衡阳人民用辛勤的汗水编织出了一幅绚丽多彩、魅力四射的“非遗版图”。

目前,全市有建档记录的非遗项目2000多项,其中被列入各级保护名录的项目316项,有世界口头非物质文化遗产保护名录1项、国家级7项、省级27项、市级65项、县(市)区级216项。这些至今熠熠生辉的人类瑰宝,得益于衡阳人民世代相传,尤其缺少不了各级非遗代表性传承人艰辛付出。

目前全市有各级非遗代表性传承人355人,其中国家级6人、省级20人、市级104人、县(市)区级225人。从本期开始,我们将推出专题报道《我的衡阳 我的非遗 我的奋斗》,走进传承人群,系统讲述他们不忘初心、守正创新的自信之路,深刻诠析新时代“非遗重在保护,核心在传承”理念,激励他们在落实“三高四新”战略定位和使命任务、推进“三强一化”建设中再立新功。

一声渔鼓震昆仑

——记国家级非遗代表性传承人、祁东渔鼓艺人邹昆山

耳濡目染童年梦,虚心好学趣无穷。从小就唱着渔鼓的邹昆山,而今已到迟暮之年。每当抱起渔鼓筒,自己一生与渔鼓的点点滴滴就会浮现在眼前,仿若昨日,历历在目。

邹昆山的父亲邹祖溪是一位民间表演艺术家,对祁东祁阳两地的渔鼓艺人影响巨大,对邹昆山更是如此。

因为父亲的原因,邹昆山每天朦朦胧胧一睁开眼,便是那咚咚作响的渔鼓声。不是父亲在教人家唱渔鼓,便是父亲自己在唱。渔鼓的咚咚声,时时不曾离开过邹昆山的耳畔。

▲邹昆山演唱渔鼓《“嫁”给山旮旯》

听着渔鼓让自己长大,长大后的邹昆山便也唱起了渔鼓。唱着唱着,邹昆山有时会错以自己是父亲在这个世界上的一个影子。父亲走乡串村,他也走乡串村;父亲上台与人唱渔鼓,他也站台上与人唱渔鼓。父亲把渔鼓唱响了祁东祁阳,他把渔鼓唱响了全国。

渔鼓不是什么人都能唱的,用行话来讲,是要有两把刷子的。光是嗓子、头面好还不行,关键是要有猝才。

祁东渔鼓相传起源于宋朝,盛于20世纪,是当地民众根据祁东语言的音调,结合民间小调、花鼓和祁剧的音乐,创作而成的地方曲艺。

祁东渔鼓源于百姓生活,植根于民间土壤,融入祁东小调和祁东丝弦等民间音乐和祁剧音乐,其唱词、唱腔、道白、表演和伴奏以及曲目等方面,都具有独特的民间风格和鲜明的地域特征。唱渔鼓时,人站到了台上,眼中所见都是你要唱的。

▲邹昆山在“文化和自然遗产日”衡阳非遗宣传活动主场活动上演唱祁东渔鼓

不仅会唱,还要会编,这是一个渔鼓艺人最基本的能力。句式、韵辙统一,然后再把看到的东西往里“塞”。

邹昆山记得,在跟随父亲学习渔鼓时,父亲的一招一式、一腔一调,他都要拿捏得好好的,稍有一走板,父亲便会呵斥。也是父亲这般的严苛,才使他今天站到舞台上,扮相俊雅,声音清亮。

父亲总逼他背诵诗词,有时父亲说上句,他就要接下句,以便锻炼反应和编词的能力。格式是现成的,但内容是即兴的,这就是唱渔鼓。

父亲潜移默化的培养,造就了今天的邹昆山——一个可以登堂入室,走向国家级艺术舞台的民间渔鼓艺人。

1976年,适逢衡阳市祁东县祁剧团招生,13岁的邹昆山吵着要去报名。邹祖溪想阻拦,想让儿子唱好渔鼓,可又一想,儿子有自己要走的路,祁剧也是一门艺术,技多不压身。况且,掌握各种技艺可以拓宽表演路子,提高表演水平。

父亲的盘算,在邹昆山身上果然得到应验。经历数十年的祁剧生涯,邹昆山再回过头来唱渔鼓,台风、戏韵、格调果然不一般。

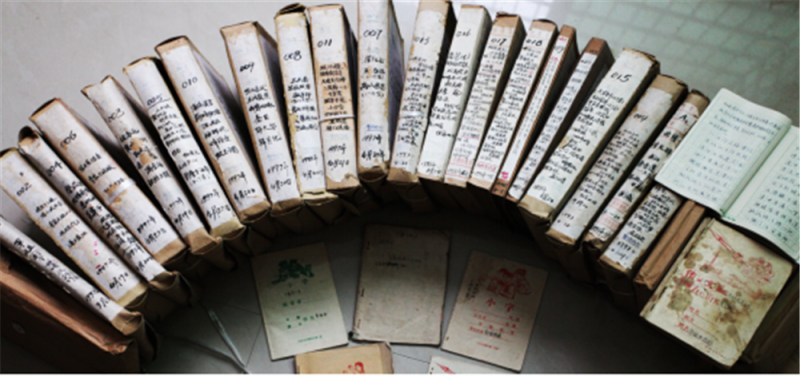

▲邹昆山收集整理的部分资料、道具及策划拍摄的湖南渔鼓影像资料

祁东渔鼓在传统演唱技艺上有了更深层次的突破,祁东地方特色文化在他身上体现得更淋漓尽致。渔鼓是“道情”,顾名思义,是与人讲道理与叙情怀之意。打渔鼓,唱道情,环环相扣。邹昆山的表演潇洒风流、稳重大气,人物塑造鲜明活泼、有内涵,技艺收放自如,观众自觉融入其中,领略渔鼓的独特魅力,享受美美的文化大餐。

口唱文章抱竹筒,一生扎根渔鼓中。为了能更好地唱好渔鼓,邹昆山但逢名师便虚心讨教。凭借着长期的积累,世人眼中那乡里土气的传统艺术在他身上瞬间成了阳春白雪。

▲邹昆山在祁东县白地市镇下乡于田间地头演出

然而,作为一位民间艺人,个中辛酸苦辣只有自己知道。

一次邹昆山在乡下演唱,正逢寒冬,晚餐结束后,他想登台演唱,无奈天公不作美,突然狂风大作,把厂棚掀翻,还下起了冰雹,观众纷纷离开。于是他与主家协商,给些路费算了,可主家其中有一人坚决不准。

“我既花钱请你们来了,那必须要唱!”

“这种情况怎么唱?”

“你就站在坪中唱,没有电灯插两支焟烛你也得唱!”

想着自己也是堂堂七尺男儿,何曾愿受这般协迫?邹昆山气恼之下,正要发作。可转念一想,为了渔鼓,万般苦楚都须忍耐。

他不再争辩,带领团队头顶冰雹,在刺骨寒风毫无摭挡的坪地中一连唱了四个小时。

走在渔鼓的演绎路上,邹昆山深切体会到了父亲当年的不易,更有了自己对渔鼓坚持与坚守的信念与勇气。谈不上高尚的情怀,只要渔鼓还有人喜欢听,他就要唱,并且唱好、唱出味道来。

现今时代好多了,他再无需像父亲那样,靠着一双腿翻山越岭,走门串户,早上担着星星出门,晚上又担着星星回家,寒来暑往,从不间断。

改革开放之后,在邹祖溪、邹昆山一行的表率下,祁东渔鼓发展迅猛,独占了曲艺界四个全国之最,即从业人员最多、年演唱场次最多、观众最多、国省级曲艺家协会会员人数最多。

2008年,祁东县因此被中国曲艺家协会授予“中国曲艺之乡”称号。

▲邹昆山在河南宝丰参加全国曲艺大赛《大爱千秋》的剧照

2010年,邹昆山接中国曲协邀请函,参加由中国曲协在河南宝丰举办全国曲艺擂台赛。邹昆山带着十分激动且紧张的心情选定曲本《大爱千秋》,组织团队在家加紧排练,对曲本每个细节都认真推敲捉摸,凭着祁东人的狠劲,竟一举夺得一等奖。拿到荣誉证书的那一刻,他悬在胸中的石头终于落下了,露出了久违的笑容。而祁东渔鼓,也因此在中国曲坛奠定基础,为更多曲艺从业者、研究者所知所推崇。

今天的祁东渔鼓早已走出了乡村红白喜事的专场,成了国家、省、市各大演艺活动中观众极为喜爱的保留曲目。

祁东渔鼓不仅传承了优秀传统文化,还积极配合政府部门宣传党的政策、时代英雄、好人好事,参与进社区、进校园、送戏下乡等系列活动,赢得社会各界的好口碑。

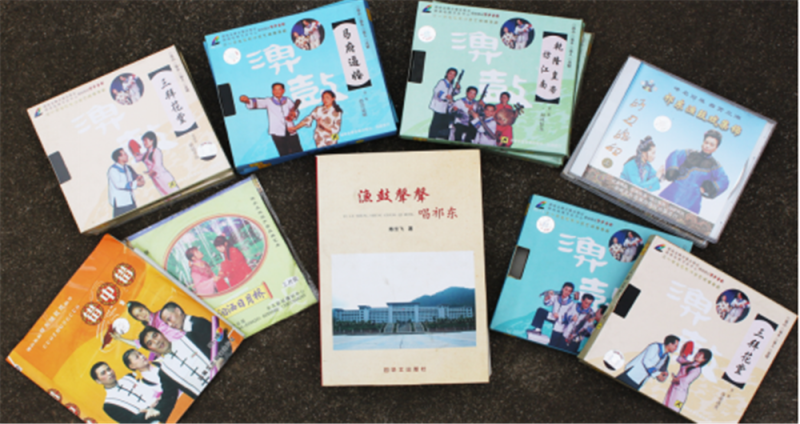

2014年,祁东渔鼓与湖南常德、永州等地方渔鼓打捆为湖南渔鼓,联合申报,被成功列入国家级非物质文化遗产保护名录代表性项目。

2018年,邹昆山被评为国家级非物质文化遗产湖南渔鼓代表性传承人。

2020年,邹昆山被湖南省文化和旅游厅评为2019年度湖南省优秀非物质文化遗产代表性传承人、衡阳市第四届文学艺术奖“德艺双馨文艺工作者”。

祁东渔鼓的发展壮大,离不开邹祖溪、邹昆山等渔鼓艺人的兢兢业业、锲而不舍。

▲邹昆山授徒传艺(学徒为陈娜、张志军)

邹昆山不忘渔鼓传承的责任和担当,开门纳徒。目前行走在祁东乡野的渔鼓艺人中,有近二十位是他的徒弟。立德立行,言传身教,是他为师的一个原则。每当他与徒弟们一起抱着渔鼓筒子时,那真是:

邹家子弟民间游,

怀抱竹筒唱春秋。

功过是非皆成戏,

生旦净丑各风流。

多年艰苦心中知,

一曲成名天下留。

盛世当行复兴梦,

祁东渔鼓传九洲。