非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体。2200多年来,衡阳人民用辛勤的汗水编织出了一幅绚丽多彩、魅力四射的“非遗版图”。

目前,全市有建档记录的非遗项目2000多项,其中被列入各级保护名录的项目316项,有世界口头非物质文化遗产保护名录1项、国家级7项、省级27项、市级65项、县(市)区级216项。这些至今熠熠生辉的人类瑰宝,得益于衡阳人民世代相传,尤其缺少不了各级非遗代表性传承人艰辛付出。

目前全市有各级非遗代表性传承人355人,其中国家级6人、省级20人、市级104人、县(市)区级225人。从本期开始,我们将推出专题报道《我的衡阳 我的非遗 我的奋斗》,走进传承人群,系统讲述他们不忘初心、守正创新的自信之路,深刻诠析新时代“非遗重在保护,核心在传承”理念,激励他们在落实“三高四新”战略定位和使命任务、推进“三强一化”建设中再立新功。

千年炉火铸匠心

——记衡阳市级非遗传承人、耒阳锦湘锅子厂创办人王冬华

自神农创耒以来,耒阳人就极擅开工造物,举世闻名的蔡伦造纸和响誉民乐届的坛下铜锣,皆是有力明证。

耒阳导子镇楼下村曾是耒阳生铁锅子最为集中的生产地。王氏、李氏以及陈氏,这三大姓氏祖辈都曾为耒阳制锅的主力军。“家家冒炉火,户户制铁锅”,描写的就是耒阳当年生铁锅子生产的盛况。高峰期,耒阳一年产铁锅十余万口,往南卖到郴州、安仁、永兴、韶关、乐昌、连州等地,往北卖到了汉口。长江以南,耒阳的生铁锅子是出了名的。▲备料:将生铁、熟铁等原材料以及白泥、石墨、煤炉渣等按一定比例配备好(杨敬忠 摄)上世纪60年代初,王冬华出生在一个世代铸锅的农民家庭。“我们家六辈祖传铸锅。我的父亲、爷爷、老爷爷都是铸生铁锅的,我从15岁就开始跟着他们学做生铁锅,这种从小就刻进骨子里的热烈场面我永远都无法放下。高高起落的蓝色火焰,四个壮汉才拉得动的威猛风箱,是我不能忘怀的孩时记忆。”

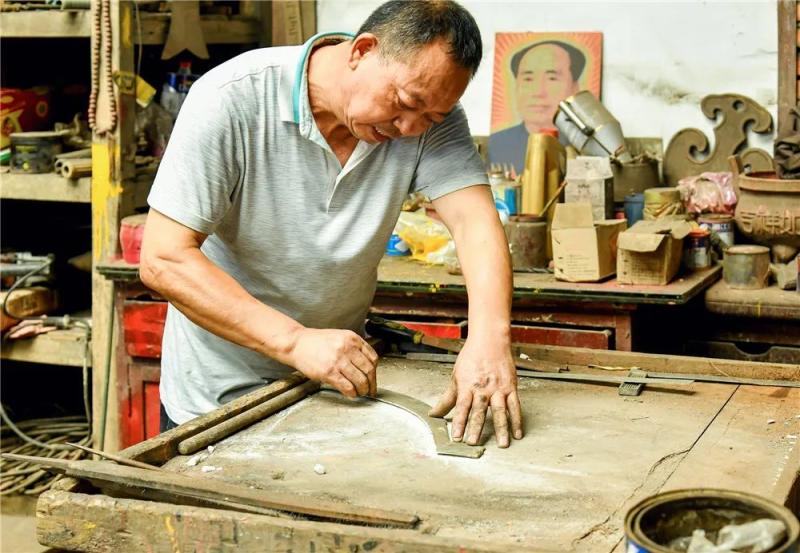

▲工具制备之制作手工车模刀(杨敬忠 摄)

从15岁到如今的58岁,王冬华只做一件事——手工生产生铁锅子。一块块普通的生铁,需要经过48道工序、18遍火候、1600℃高温,最终变成铸铁锅。其中的艰辛,只有纯手工制锅人才能真正体会到。”一聊到制锅,王冬华就滔滔不绝,话里话外充满心酸和喜悦。

▲工具制备之刮模:用手工车模刀刮制内模(杨敬忠 摄)

▲工具制备之刷模:用丝茅草刷蘸石墨粉将模型刷光滑,便于脱模(杨敬忠 摄)

▲工具制备之预制提耳模型,把缝制好的纯棉布条,均匀蘸满稻壳灰,在模具的适当位置上按压固定,做成铁锅提耳模型。(杨敬忠 摄)

上世纪90年代,曾经辉煌的传统手工制品,逐渐被现代手工艺和机器大生产所代替,或退出历史舞台,或在历史长河中苦苦挣扎。

铁制锅子也不例外,不管是手工锤打的熟铁锅子,还是铁水浇铸的生铁锅子,逐渐被不锈钢锅、铝制锅和高压锅等现代生活器具无情排挤。一些锅子厂纷纷倒闭,当家师纷纷改行,另谋他就。王冬华看在眼里,疼在心里。最难的时候,一个月卖不了百把口锅子,连吃饭都难,更谈不上养家糊口,家人离他而去,自己恍惚陷入了“绝望”之中。

▲冶炼(杨敬忠 摄)

改行?除了花费大半辈子掌握的驾轻就熟的制作生铁锅子技艺外,自己还会什么,另起炉灶整天过着面朝黄土背朝天的生活吗?

放弃?祖祖辈辈沉积流传下来的技艺在他手中失传,如何面对列祖列宗?

连续几天几夜,他把自己关在家里,茶饭不思,呆呆看着老物件和祖辈留存下来已经泛黄的制锅“秘籍”……

▲浇铸(杨敬忠 摄)

“作为男人,我得振作,不能就这样消沉!”苦苦思索之后,他终于走出来了。残酷的现实没有让他选择苦闷彷徨,他选择坚守与创新。

老一辈铸锅人,火候的把握、材料的厚度,一切全凭自己眼力判断、手力感觉。他不断查阅资料,收集相关信息,先后前往浙江、江西等与铁锅有关的地方考察。外面的世界让他打开了眼界,在祖传手艺的基础上,不断寻求生产技术和产品质量的改进。

▲脱模(杨敬忠 摄)

如何既保留原来的原生态属性,又增加现代元素?通过一次次的关键技术提升,一遍遍的产品成形实验,王冬华终于摸索出了一套既不改变古老工艺流程又能提高效率和质量的有效办法,产品由之前生产的单一34双耳平底锅发展到如今36、34、35、32等多种型号的圆底、平底等适合城市各种灶具可用的纯手工生铁锅。为了铸造一个合格的铁锅,他废寝忘食,甚至不眠不休。

“一口铁锅的好坏,除了原料,关键就在于车模水平的高低和浇铸手法,我还是沿袭老传统做法,一直都是手工车模。模具做得好,才能套合紧密,锅体才会厚薄均匀。”对于铁锅的制作技法,王冬华有着自己的独特见解和独家秘籍。

▲打磨修型(周黎明 摄)

手工铸造耗时耗力,而且产量低。机器代替人工节省成本,增加产量,但质量却无法保证。浙江一个老板看准了王冬华手工铸造的这个工艺,辗转找到王冬华,要他增加产量,贴他们的商标,这样初步预算每年可以增加40万元左右的利润。但是生性老实憨厚的王冬华果断拒绝了,他怕把自己传承的纯手工工艺牌子搞砸了,宁愿放弃利益也要保住自己内心的传承信仰。

“我不追求数量,重要的是做好每一口锅子,让每一口锅都有我们发自内心的温度。”王冬华对于产品的质量要求非常高,有一点瑕疵都不行。之前给一位客户做铁锅,客户等不及先把锅拿走了。王冬华追出很远才赶上,因为锅还缺少最后一遍打磨。客户直说已经足够好了。但王冬华知道,如果缺少这最后一遍打磨,用的时候锅柄很容易把手磨破。“货不好不发货是规矩,有一点问题也别想出厂,这一条我们必须要坚持。”

自2018年到现在,王冬华的产品销量每年直线上升,销路也越来越广。小作坊从偏远的导子镇搬迁到了离高速和国道更近的水东江办事处辖区内,并升级为耒阳锦湘锅子厂。由于产品纯手工制作,产量有限,市场上常常出现供不应求的现象。

王冬华总算挺过来了。原本只存于乡村山野的生铁锅子,不曾想登上了大雅之堂。在国家全面启动非物质文化遗产保护工作后,作为一项极有传承价值的民间手艺,2015年,耒阳生铁锅子传统技艺先被列入了衡阳市非物质文化遗产保护名录代表性项目,2021年,被列入湖南省非物质文化遗产保护名录代表性项目。

王冬华坦言,有一种苦尽甘来、久违的幸福感。每当看到有省市领导或专家来到自己的作坊考察调研时,他总热泪盈眶。每次带着自己所做的生铁锅子参加省市举办的各种非遗产品展销(农博)会,现场都会爆棚,被购买者和观众围得水泄不通,产品经常脱销。一口粗糙的生铁锅子,竟成了大家眼里的抢手货。

▲成品(杨敬忠 摄)

不容易呀,真不容易呀!多少日的坚持坚守,多少滴辛勤汗水,多少颗心酸眼泪,背后又有多少人的默默支持,他成功了。从一位无名小卒变成一位市级非遗代表性传承人,从一个小打小闹不起眼的小作坊慢慢创办成锦湘锅子厂,从一个连饭都吃不上的乡村小农民变成一位拥有一定规模的生产企业厂长……一路走来,背后的辛酸苦辣,只有他自己知道。

王冬华不满足于现状,在实践中不断探索改进工艺,与市场接轨,与现代生活融合,从生铁锅子到生铁茶具、生铁钟等生铁用具,只要市场需要,他就立马订单生产,他创办的耒阳锦湘锅子厂,也有了现代工艺管理的雏形。

耒阳一家媒体在采访王冬华后评价:“耒阳生铁锅子能在今天这个时代再次为世人所知,为世人所用,可以说王冬华是功不可没。”